- 弊社のめずらしい福利厚生

最新情報

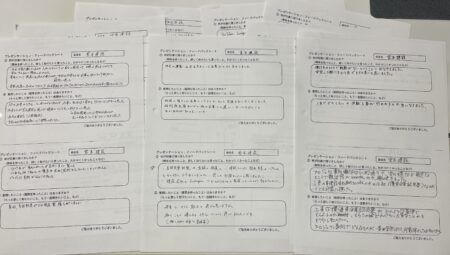

「伊勢常若経営支援講座」参加者アンケート結果のご報告

先般開催されました「伊勢常若経営支援講座」でのプレゼンテーションセッションにおいて、ご協力いただいたアンケートの結果を公開いたします。本セッションでは、各プレゼンテーション後に質疑応答の時間を設け、ご参加の皆様からは「印象に残った点」や「質問したい内容」について貴重なご意見をいただきました。このアンケートにご回答いただいた皆様に心より感謝申し上げます。

三重テレビ放送にて「三重テレビニュースウィズ」で放映されました

質問事項①「プレゼンテーションで何が印象に残りましたか?(興味を持ったこと、詳しく知りたいと思ったこと、分かりにくかったことなど)」

・キャリア支援があることは、とても良いと思いました。

・三重の建設会社の数、その中の優良認定というのは、アピールポイントとして、とても良かったと思います。社員ストーリーがとても良かったと思います。社員にとってどんな会社かという視点は良かったと思います。

・【経験や思い×事業/地元の良く知る場所、建築に関わりを持たれていること/働く社員の方のストーリー】⇒魅力がとても伝わってきました。作り手の思いが良く伝わってきました。文字フォント、色づかい、画像等、とても分かりやすいです。

・自然の豊かな地元に戻りたい。地図に残る仕事。100年先の世代に誇れる仕事。マンツーマン指導。

・なぜ三重で働いているのか、入社のきっかけが自分と関連して、比較して考えることができ、会社そのものに興味をひかれた。業務について、現場とは体力仕事なのか疑問に思った。女性の社員さんの仕事の1日について知りたい。業務内容と社会のつながり、社会貢献がどのようにに行われているのかわかりやすく、興味がわいた。

・7,309社が県内にあることが意外に多くて驚いた。16社中の1社であることで、優良な会社(技術をもっている)ことが伺えた。プロジェクト事例が分かりやすかった。

・地元の建築、土木を支えている企業だとよく分かりました。

・自然災害対策や景観の保護と、建築といった開発事業のバランスをどのようにとられているのか、詳しくお聞きしたいと思いました。建設会社のInstagramでどのようなことを発信しているのか気になりました。

・「地図に残る仕事」という言葉が印象的でした。インフラなどの日常に密に関わる仕事ならではの魅力がある。三重の数ある建設業の中から認定された会社、その理由や優れている点を改めて具体的に聞きたかった。

・「優秀企業として認定されている」は、良いアピール。おはらい町通りの整備をされたこと。

・働き方のところで、転勤がないということにおどろきました。安定して働けるという点で、とても良いと思いました。

・プロジェクト事例がおはらい町通りや宮川橋など身近なところで親近感がわき、興味を持った。三重の建設会社約7300社の中の16社(優秀企業認定書)なのが、とても印象的に残った。

・地域密着とは具体的に何?三重の中でもとてもレベルの高い企業なのだと数字から感じた。地域密着や信頼関係とは具体的に何?想い、経験を聞きたいです。

・身近なものである宮川の橋の架け替えをやっていると聞いて、すごく親近感がわきました。台風などで宮川が氾濫した話。

・自己紹介から入っていて親しみやすい。実際のプロジェクト事例を見て、地域密着なのが分かった。おはらい町通りの石畳について、どこにこだわったのか、安全な理由など詳しく知りたいです。

・地域に根付く企業という印象

・工事といっても、とても手広く色々な事を手がけている所。志摩方面では何かしたりしたのか。

・地域に根ざした企業という印象が残りました。

・YouTube、Instagramしているのがいいなと思った。覗いてみたい!

・三重に7300社も建設の会社がある事。どういう企業が工事成績優秀企業として認められるのか知りたい。働くをアピールしていただいたが、どのような内容で、これからどのような方向で会社経営を進めていかれるのか。そして、どのような人が欲しいのか、詳しく知りたいなと思った。

質問事項②質問したいこと(疑問を持ったこと)はありますか?【もっと詳しく知りたいこと、もう一度聞きたいこと、など】

★Q&A★

Q)選ばれる理由の中でも地域密着を特に強調されていました。その内容について、もっと聞いてみたいと思いました。

A)ご質問ありがとうございます。私たちが地域密着を強調するのは、地域の皆様との深い信頼関係こそが、私たちの仕事の根幹であると信じているからです。私たちは、単にインフラを「作る」だけでなく、そこに住む方々の安全・安心な暮らしを守り、より豊かな地域社会を「育む」ことを目指しています。長年にわたり、この伊勢の地で事業を継続してきた経験と実績が、地域の方々からの厚い信頼につながっています。私たちは、地域の方々の声を直接聞き、「昔はこーやった」など、そのニーズに真摯に応えることで、一つひとつのプロジェクトを「自分たちのまちづくり」として大切に進めています。これが、宮本建設が地域に選ばれ続けている最大の理由です。皆様にも、ぜひこの地域への深い愛着と貢献の喜びを感じていただきたいと思います。

Q)SDGsへの取り組みをもっと知りたかったです。地域社会だけじゃなく、地球全体のことを考えている会社です、というアピールもいいかと思いました。

A)素晴らしいご提案、ありがとうございます。私たちは持続可能な社会の実現に向けて積極的にSDGsに取り組んでいます。具体的には、建設現場で発生する廃棄物の100%リサイクル化やリサイクル資材の積極的な利用、CO2排出量の削減、環境に配慮した工法の導入などを通じて、地球環境の保全に貢献しています。また、地域社会への貢献としては、地域イベントへの参加や、次世代を担う子供たちへの建設体験学習の機会提供など、多岐にわたる活動を行っています。

Q)社員ストーリーをもう少し聞きたかったです。

A) 申し訳ございません、限られた時間ではなかなかお伝えしきれませんでしたね。社員一人ひとりのストーリーは、宮本建設の大きな財産です。私たちは、社員の個性や情熱が会社の成長を支えていると強く感じています。例えば、ある若手社員は、入社当初は建設に関する知識がほとんどありませんでしたが、持ち前の真面目さと探求心で日々の業務に励み、今では現場で頼られる存在となっています。また、子育てをしながら働く女性社員も、会社のサポートを受けながらキャリアを築き、チームの中心として活躍しています。宮本建設は、社員同士の助け合いが当たり前の「アットホームな職場の雰囲気」が特徴です。今後は、会社のウェブサイトやSNSなどを通じて、飾らない日常の様子や社員の生の声をもっと積極的に発信し、皆様に私たちの「人」の魅力を具体的に伝えていきたいと考えています。

Q)地域密着ということで、実際に信頼関係のもと成り立った実例等ありましたら、お教えいただきたいです。

A)はい、たくさんございます。一例を挙げますと、20年前の台風では宮川が氾濫し、本社も1階部分が床上浸水する被害を受けました。

被災された地域の方々は、一日も早い宮川堤防のかさ上げ工事を強く望んでおられました。私たちは、その宮川護岸工事を迅速かつ安全に進めることを最優先に取り組みました。工事期間中も、地域の皆さまが不安なく生活できるよう、細やかな配慮を怠りませんでした。工事が完了し、インフラが復旧した際には、地域の方々から「本当にありがとう」「おかげで安心して暮らせるようになった」という温かいお言葉を直接いただきました。それは、私たちにとって何ものにも代えがたい喜びであり、地域の皆さまと築いた強い信頼関係を実感した瞬間でもありました。私たちの仕事のやりがいは、こうした人々の笑顔を直接見ることにあります。

Q)1日のスケジュール例などがあれば、仕事と私生活と自分をよりイメージしやすいと思った。社員さんが宮本建設を選んだ理由についてもっと知りたいと思った(自分と関連している部分があれば、もっと会社について知りたくなると思った)。社内の雰囲気(人間関係)。文系なので、研修制度についても詳しく知りたい。

A)まず、1日のスケジュールですが、職種によって様々です。

- 現場の施工管理職の場合:朝礼から始まり、今日の作業内容の確認、職人さんへの指示、安全管理、進捗状況の記録、施主さんとの打ち合わせなどを行います。夕方には翌日の準備や書類作成で一日を終えます。天候や工程によって変動はありますが、チームで協力しながら効率的に進めます。

- 本社の事務職の場合:電話応対、資料作成、経理処理、営業サポートなどが主な業務です。現場を支える重要な役割を担っています。

次に、社員が宮本建設を選んだ理由については、「ものづくりへの達成感」や「アットホームな職場の雰囲気」「社員同士の助け合い」を挙げる声が多く聞かれます。地域に貢献できること、形に残る仕事ができること、そして何よりも「人」を大切にする社風に惹かれて入社を決意した者が多いです。

社内の雰囲気は、先ほども申し上げましたが、社員が家族のように支え合う「アットホームな人間関係」が自慢です。新入社員もすぐに馴染めるよう、ベテラン社員が丁寧に指導し、部署間の垣根なく相談しやすい環境を整えています。

文系の方への研修制度についてですね。建設業界は理系のイメージが強いかもしれませんが、文系の方も大いに活躍できるフィールドです。私たちは、文系・理系問わず、入社後、建設業の理解を深めるため、建設ディレクター講座の参加をしてもらいます。その研修では、建設業の基礎知識を取得します。その後、先輩社員がマンツーマンで指導します。必要な資格取得についても、会社が全面的にバックアップしますのでご安心ください。

Q)産休、育休制度がどの程度整備されているのか。

A)大変重要なご質問です。私たちは、社員が長期的に安心して働ける環境を整備することが企業の責任であると考えており、産休・育休制度の充実に力を入れています。法律で定められている以上の期間取得が可能なほか、復職後の時短勤務制度の導入など、仕事と育児を両立できるような柔軟な働き方を推進しています。また、男性社員の育児休暇取得も積極的に奨励しており、性別に関わらず、全ての社員が育児に参加しやすい社内文化を醸成しています。これらの制度が形骸化することなく、実際に社員が活用できるよう、職場の理解と現場の協力体制を築いています。

Q)地域に根ざした企業ということで、もっと実績を知りたくなりました。福利厚生面などの他の企業との違い、セールスポイントなどがあれば知りたいです。

A)実績に興味を持っていただき光栄です。宮本建設は、長年にわたり伊勢市を中心に、道路、橋梁、河川、学校、公共施設など、地域の重要なインフラ整備に数多く携わってまいりました。私たちの手掛けた構造物が、地域の皆様の生活を支え、未来へとつながっていくことに大きな誇りを感じています。

福利厚生については、社員の健康と豊かな生活をサポートするため、一般的な社会保険完備に加え、健康診断の充実、資格取得支援制度などを設けています。

他の企業との違い、セールスポイントとしては、やはり「人」を大切にする社風と「地域への貢献」への強いこだわりが挙げられます。私たちは、社員一人ひとりの成長を会社全体で支え、それぞれの専門性を高める機会を積極的に提供しています。

他の企業との違いとして例を上げますと、コロナ化で忘年会とか社員旅行が出来なかったため、夏と年末に社員全員へすき焼き肉1kgを配布しました。これは家族も大喜びでとても好評です。でっかい鯛1尾という年もありました。あと、最近では年2回の賞与に加え、過去3年連続で決算賞与も支給しています。こんな粋な会社は他に無いでしょう。

Q)若者にささる魅力は、何だと思いますか。働くことで得られるスキルについて詳しく知りたいです。 (働くために必要な資格等)

A)若者の皆さんに響く魅力、それは「未来を自分の手で創り上げる達成感」だと私は考えます。建設業は、設計図という抽象的なアイデアが、多くの人々の力を合わせて巨大な構造物として現実になる過程を目の当たりにできる、数少ない仕事です。これは、ゲームの世界では味わえない、本物の「ものづくり」の醍醐味です。

働くことで得られるスキルとしては、まず「プロジェクトマネジメント能力」が挙げられます。複数の工程や多様な職種の人々をまとめ上げ、計画通りにプロジェクトを遂行する力は、どのような分野でも通用する高度なスキルです。次に、「課題解決能力」。現場では予期せぬ問題が発生します。それをチームで知恵を絞り、最適な解決策を見つけ出す経験は、皆さんの成長に大きく寄与します。さらに「コミュニケーション能力」も不可欠です。職人さん、発注者、協力会社など、様々な立場の人と円滑な人間関係を築き、連携する力は、社会人として最も重要なスキルの一つです。

必要な資格としては、施工管理技士(土木、建築など)、建築士などがあり、これらは入社後に会社が取得を全面的に支援します。資格取得は皆さんの専門性を高め、キャリアアップにつながるだけでなく、仕事の幅を広げる上でも非常に重要です。

Q)主に顧客は、国や行政になるのか?尾間さんが一番印象に残っている仕事やそのエピソードを聞きたい。

A)ご質問ありがとうございます。当社の主な顧客は、国や三重県、伊勢市といった行政機関が中心となります。これは、道路、河川、学校などの公共性の高いインフラ整備に多く携わっているためです。地域の安全・安心な暮らしを守る重要な役割を担っていると自負しております。

私が一番印象に残っている仕事ですね。実は、私自身もたくさんのプロジェクトに携わってきましたが、特に心に残っているのは宮川のさくら堤でしょうか。ここには、桜百選にも選ばれた人が集う場所があります。国、市役所、地元有識者などが集まり、景観・工法など設計図書に盛り込まれました。そして桜以外にも昔から祀られている社がありました。その景観や情緒を壊さないよう工事を進めたことも大きな挑戦でした。地元説明会や完成式典なども実施した思い出の現場です。完成後、私自身も喜びはひとしおでしたが、地域の方々から喜びの声をいただいたとき、深い感動とやりがいを感じました。今でもさくら堤を地元の人が散歩したり、学生が芝生の上に座っていたりするとうれしく思います。

Q)高校、高専、大卒の仕事の違い?学生時代の専門はどう活かされるのか?ICTは、どのように使われているのか?

A)良い質問ですね。学歴による仕事の違いというよりも、入社後のキャリアパスや専門性の深まり方が異なると考えていただくと良いでしょう。

- 高校卒:現場での実践的な経験を早期から積み、職人としての技術や現場の管理能力を身につけていくことが多いです。経験を重ねることで、将来的に現場代理人や職長として活躍する道が開けます。

- 高専卒:専門的な知識を活かし、施工管理の技術者として現場で即戦力となることが期待されます。座学で培った知識と現場の実践を結びつけ、より高度な技術的判断が求められる業務に携わります。

- 大卒:幅広い教養と専門知識を基盤に、施工管理だけでなく、設計、企画、研究開発、営業、マネジメントといった多様なキャリアパスが考えられます。大学で培った多角的な視点や課題解決能力は、会社の経営戦略や新たな技術導入にも活かされます。

いずれの学歴であっても、最も大切なのは「学ぶ意欲」と「成長しようとする向上心」です。

ICTはどのように使われているかですが、主にICT建設機械を使用して設計図面データを取り込み、それを元に「どこまで掘る」など操縦が簡単になります。下の方で詳しく説明します。

Q)1年でどれくらいの件数、工事が行われるのか気になりました。

A)ご質問ありがとうございます。具体的な件数は年度や規模によって変動しますが、例えば道路や河川の改修、学校など、大小合わせて年間30件から40件程度の工事を請け負っています。同時に複数の現場が動いていることも多く、それぞれの現場で品質と安全を確保しながら、効率的にプロジェクトを進めています。一つのプロジェクトが数週間で終わるものから、数年間にわたる大規模なものまで様々です。多様な工事に携わることで、社員は幅広い経験を積むことができます。

Q)工事成績優秀企業認定書が、どのような基準でもらえるのか、もらうのにどれぐらい大変な事かをもう少し知りたい。プロジェクト事例で、どんなものが一番苦労したり、印象深かったか知りたい。

A)工事成績優秀企業認定書について興味を持っていただきありがとうございます。これは、国が発注する公共工事において、工事の品質、安全管理、工程管理、環境配慮などが特に優れていると評価された企業に与えられるものです。基準は非常に厳しく、具体的に説明するのはボリュームがあるので最終段の方に回答させていただきます。

私がこれまでに携わった工事プロジェクトの中で、特に印象深く、また最も苦労した経験として、20年以上前の国道23号線の3車線化工事が挙げられます。このプロジェクトは、三重県伊勢市御薗町周辺の国道23号線で行われました。当時、鳥羽方面への道は2車線でしたが、これを3車線に拡幅する大規模な工事でした。具体的には、現在のサガミ、ガスト、王将、オートバックス、ホンダ、スシローが立ち並ぶ区間が対象となりました。この工事は国が発注したもので、私は図面作成を担当しました。現地測量で得られたデータをパソコンに取り込み、設計要領書を参照しながら、すべての図面を一から作成する作業に没頭しました。当時は深夜まで作業を続ける日々が続き、約1年半という長い期間、「家に寝に帰るだけ」の生活でした。当時の作業環境は現在では考えられないほど厳しいものでしたが、自分が設計したものが実際の道路として完成した際には、何とも言えない大きな達成感と幸福感を得ることができました。この経験は、苦労を伴ったものの、今となっては良い思い出です。ちなみに現場担当の方は、約1㎞の区間にあちらこちらで機械やクレーン、職人が多数入っていました。ハプニングでは「夜中に酔っぱらいが現場へ車で突っ込んできたり」、「農業用水破裂したり」他にもいろいろありましたがそれも今となれば懐かしい思い出です。

Q)尾間さんが直接経験された人々とのつながりにおける「やりがい」は、何ですか?←地域の方から「道がよくなった。ありがとう。」と言われたということをプレゼン中には仰っていましたが。「人々の喜ぶ顔を見た」経験はありますか?尾間さんが、街づくりに関わりたいと思われたのはなぜでしょうか。

A)「人々の喜ぶ顔を見た」経験は「私が一番印象に残っている仕事」のところをご覧ください。

また、私が街づくりに関わりたいと思ったのは、幼い頃から図を書くのが好きで定規と鉛筆を持って最初は平面的な図、そして立体的な図へ進化していきました。そこから建物に興味を持ち、何もない場所に巨大なクレーンが建ち、多くの人たちが協力し合って、少しずつ形になっていく様子に心を奪われました。そして、完成した建物や道路が、人々の生活を便利にし、地域の風景の一部となっていく過程を見て、「自分もこんな風に、人々の役に立つものを創りたい」と強く思うようになりました。街づくりは、過去から未来へと続く地域の歴史を紡ぎ、そこに住む人々の暮らしを豊かにする、非常に尊い仕事です。皆様にも、ぜひこの大きなやりがいを体験していただきたいと願っています。

Q)工事成績優秀企業認定書を取るためにどのような事を意識したのか。

A)工事成績優秀企業認定書を取得するためには、常に高いプロ意識と責任感を持って業務に臨むことが不可欠です。私たちが特に意識しているのは以下の点です。

- 徹底した品質管理:設計図書や仕様書を遵守するだけでなく、常に「より良いものを作る」という意識を持ち、最新の技術や工法を取り入れ、品質の向上に努めています。

- 安全最優先の現場運営:どんなに忙しくても、安全を最優先するという意識を全社員・協力会社と共有しています。定期的な安全パトロール、危険予知活動、KY活動(危険予知トレーニング)を徹底し、労働災害ゼロを目指しています。

- 確実な工程管理:綿密な計画を立て、進捗状況を常に把握し、予期せぬ事態にも柔軟に対応できるよう準備しています。関係者との密な連携が鍵となります。

- 環境と地域への配慮:工事が周辺環境や地域住民に与える影響を最小限に抑えるよう、騒音・振動対策、交通誘導、粉塵対策などを徹底しています。住民説明会なども積極的に行い、理解と協力を得られるよう努めています。

- 技術力の向上と人材育成:新しい技術や機材を積極的に導入し、社員の技術力向上を図っています。若手社員への教育にも力を入れ、次世代を担う技術者の育成にも注力しています。

これら全ての要素が組み合わさることで、初めて「工事成績優秀企業」として認められるのです。

Q)正直、力仕事は苦手なので、設計、ICT機械の導入など、力仕事以外の部分について詳しく知りたいです。

A)とても率直なご質問、ありがとうございます。建設業は「力仕事だけではない」ということを、ぜひ強調してお伝えしたいです。現代の建設業は、工事を完成するための60%が書類業務です。そのため、情報技術の活用が非常に重要になっています。

- ICT機械の導入・運用:ドローンによる測量、GPSを搭載した建設機械による自動制御、現場の情報をリアルタイムで共有するシステムなど、最先端のIT技術が現場を支えています。これらの機器を操作・管理し、データを分析して施工計画に反映させる仕事は、高度な情報処理能力と論理的思考力が求められる、まさに頭脳労働です。

- 施工管理:現場の司令塔として、職人さんへの指示、資材の発注、品質・安全・工程・原価の管理を行います。この仕事は、体力よりもむしろ、卓越したコミュニケーション能力、段取り力、問題解決能力が不可欠です。

このように、建設業には多様な職種と役割があり、力仕事が苦手な方でも、それぞれの得意分野を活かして大いに活躍できるフィールドが広がっています。皆さんのような知的好奇心旺盛な若い力こそが、これからの建設業界をさらに進化させていくと確信しています。また、我が社では女性従業員を新規で3名採用し、現場書類業務のバックアップをできるよう建設ディレクターとして、未来へ業務体制改善を図っています。

Q)ベテランから若手までいる中で、チームワークを保つために意識していることは?

A)チームワークの維持は、建設業において最も重要な要素の一つです。私たちは、ベテラン社員の豊富な経験と若手社員の新しい発想やICTスキルを融合させることで、最高のパフォーマンスを発揮できると信じています。そのために意識していることは以下の通りです。

- オープンなコミュニケーション:年齢や役職に関わらず、誰もが意見を言いやすい風通しの良い職場環境を大切にしています。定期的なミーティングはもちろん、日常的な声かけや相談しやすい雰囲気作りを心がけています。

- 知識・技術の継承:ベテラン社員が長年培ってきた技術やノウハウを、若手社員に惜しみなく伝える機会を設けています。先輩が寄り添い実践を通じて成長を促しています。

- 役割の明確化と尊重:それぞれの専門性や強みを理解し、個々の役割を明確にすることで、互いに尊重し合い、協力する意識を高めています。

- 共通目標の意識:プロジェクトの目的や目標を全員で共有し、同じ方向に向かって力を合わせる意識を常に持っています。達成感を共に味わうことで、チームの絆が深まります。

これらの取り組みによって、宮本建設では年齢の壁を越え、一体感のある強力なチームワークを築いています。

Q)SNSで何を意識して宣伝しているか。

A)SNSでの情報発信は、特に若い世代の皆さんに当社の魅力を伝える上で非常に重要だと考えています。私たちが意識しているのは、以下の点です。

- 「人」の魅力の発信:建設業は「人」が主役の仕事です。社員一人ひとりの声や仕事への想い、日常の様子などを積極的に発信し、皆さんが「この会社で働きたい!」と思えるような親近感や共感を生み出すことを目指しています。

- 飾らないリアルな情報:会社の良い面だけでなく、働く上でのリアルな状況や、社員がどのように課題を乗り越えているかなど、飾らない等身大の情報を伝えることで、信頼感を醸成したいと考えています。皆さんの「人間関係に対する不安」を解消するためにも、日常の企業活動を具体的に伝えることが重要だと感じています。

- 建設業のイメージ刷新:力仕事のイメージが強い建設業ですが、ICT技術の活用や、やりがい、社会貢献といった多面的な魅力を発信し、「未来を創るカッコいい仕事」としてのイメージを伝えています。

- 地域貢献の可視化:私たちが地域にどのように貢献しているか、具体的なプロジェクトやイベント参加の様子などを写真や動画で分かりやすく伝え、地域とのつながりを強調しています。

SNSは、まだ始めたばかりですが、会社と皆さんの距離を縮める大切なツールだと思っています。これからも、より魅力的で分かりやすい情報発信に努めてまいります。

Q)地域に根ざした企業という印象が残りました。

A)そのように感じていただけたこと、大変嬉しく思います。まさに、それが私たちが最も大切にしている宮本建設のアイデンティティです。私たちは、この伊勢の地で生まれ育ち、地域の皆様と共に歩んできました。地域のインフラ整備を通じて、安全で豊かな暮らしを支え、次世代へと繋がるまちづくりに貢献することが、私たちの揺るぎない使命だと考えています。これからも、地域社会への感謝の気持ちを忘れず、より一層、地域に必要とされる企業であり続けるために努力してまいります。皆様も、ぜひ私たちと共に、この愛する地域を未来へつなぐ一員となっていただきたいと願っています。

Q)最終ページの「建設業は力仕事だけではない」をもっと詳しく聞きたい。建設会社がたくさんある中で、なぜ宮本建設さんが選ばれるのか、この場に他の建設会社さんがいるから、そこを重点的に聞きたい!他、入って不安に思うこと。

A)「建設業は力仕事だけではない」は「力仕事だけではない」のところをご覧ください。

入社に対する不安は誰もが感じるものです。特に「人間関係」への不安については、宮本建設の社員アンケートはありませんでした。温和な人が多いと意見が多くありました。私たち宮本建設は、皆さんの不安を一つでも多く解消し、「ここで働きたい!」と思ってもらえるような企業を目指して、これからも努力を続けてまいります。

Q)工事成績優秀企業は、どのような点が評価されているのか。他の三重の企業さんより優れているところはどこか。数多くの建築の企業がある中、優れている評価された点は何ですか。

A)この度は工事成績優秀企業認定書に深くご興味をお持ちいただき、大変光栄です。先ほども申し上げた通り、工事成績優秀企業として評価されるには、品質、安全、工程、環境、技術力、地域貢献といった多岐にわたる厳しい基準を高いレベルでクリアする必要があります。これは、一つの現場だけでなく、長年にわたる多くのプロジェクトで安定して高い評価を得続けることによって初めて得られるものです。

他の三重の企業さんより優れている点、数多くの建設企業の中で宮本建設が特に評価された点についてですね。

私たちの最大の強みであり、評価される点は、やはり「地域への深い愛着と責任感、そしてそれを支える社員一人ひとりの技術力と人間力」に集約されます。

- 品質への徹底したこだわりと技術力:私たちは、常に最新の技術や工法を積極的に導入し、社員のスキルアップにも力を入れています。設計図通りの精度はもちろん、完成後も長く地域に貢献できる、安全で耐久性のあるインフラを構築することに、一切の妥協を許しません。

- 地域住民との共生を重視する姿勢:工事中も地域住民の方々への影響を最小限に抑えるための配慮を徹底し、対話を重ねることで、地域の皆様との信頼関係を築き上げています。単に工事を行うだけでなく、地域の「パートナー」として共に歩む姿勢が評価されています。

- 強力なチームワークと人材育成:ベテランと若手が一体となり、互いに協力し合いながら困難な課題を乗り越えるチーム力は、当社の誇りです。社員教育に惜しみなく投資し、次世代を担う技術者を育成することで、常に高いレベルのサービスを提供できる体制を維持しています。この「人」への投資と「アットホームな人間関係」こそが、他社との差別化を図る大きな要因です。

これらの点が複合的に評価され、工事成績優秀企業として認められているものと考えています。私たちはこれからも、この伊勢の地で、皆様の生活と未来を支えるために、たゆまぬ努力を続けてまいります。ぜひ、皆さんの若い力で、私たちと共に宮本建設の歴史と地域の未来を創っていきましょう。期待しています。

ちなみに評価基準は以下のとおりです。

国土交通省中部地方整備局が認定する「工事成績優秀企業」は、公共工事の品質向上を目的とし、過去2年間に完成した工事の成績評定結果を基に、特に優れた企業を選定する制度です。この認定を受けるためには、以下の基準が満たされる必要があります。

評価基準

工事成績評定の平均点

・過去2年間に完成した中部地方整備局発注の土木工事(3件以上)の成績評定平均点が80点以上であることが条件です。評価項目

・工事成績評定では、以下の項目が総合的に評価されます:- 品質管理:設計図書通りの施工、工事の出来栄え。

- 施工体制:現場管理能力、適切な人員配置。

- 安全対策:無事故・無災害の達成、安全衛生管理の徹底。

- 工程管理:計画通りの工期遵守。

- 環境配慮:騒音・振動対策、廃棄物処理、地域住民への配慮。

施工実績

・対象となる工事は、直轄土木工事や港湾空港工事などで、一定の施工実績が求められます。法令遵守

・法令違反や行政処分を受けていないことが条件です。これに違反した場合、認定資格が失効します。締めのご挨拶

この度は貴重なご質問を多数いただき、誠にありがとうございました。至らぬ点や回答が重複する部分もあったかと存じますが、何卒ご容赦ください。

弊社にご興味をお持ちいただけました際には、どうぞお気軽にご連絡いただけますと幸いです。私たちは「伊勢の未来へつながる街づくり」をビジョンに掲げ、今後もより一層、社会に貢献できる企業として精進してまいる所存です。

今後とも、どうぞよろしくお願い申し上げます。

常務取締役 尾間

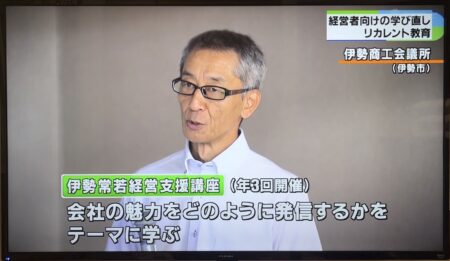

講座概要とフィードバックの背景

「伊勢常若経営支援講座」は、「自社の魅力をいかに発信するか」をテーマに、産学官連携のもと開催される3回シリーズの講座です。特に、第3回では「受講者プレゼン実践」がカリキュラムに含まれており、このセッションでのフィードバック収集が行われました。

この講座は、企業経営者層を対象としており、三重大学、皇學館大学、鳥羽商船高等専門学校などの教員や学生が協力し、リカレント教育の一環として実施されています。講座名に含まれる「常若(とこわか)」は、「いつも若々しいこと、いつまでも若いさま」を意味し、伊勢神宮の式年遷宮にも見られるように、常に新しくあり続ける精神を象徴しています。

アンケートにご協力いただいた皆様からの建設的なご意見は、今後の講座運営や、参加企業が直面する課題解決に向けた貴重な示唆となります。改めて、皆様のご参加とご協力に感謝申し上げます。